Das perfekte Bordell

Sexarbeiterinnen werden bis heute an den Rand der Gesellschaft gedrängt, bemitleidet oder gar verachtet. Es ist höchste Zeit für einen neuen Umgang mit der Prostitution.

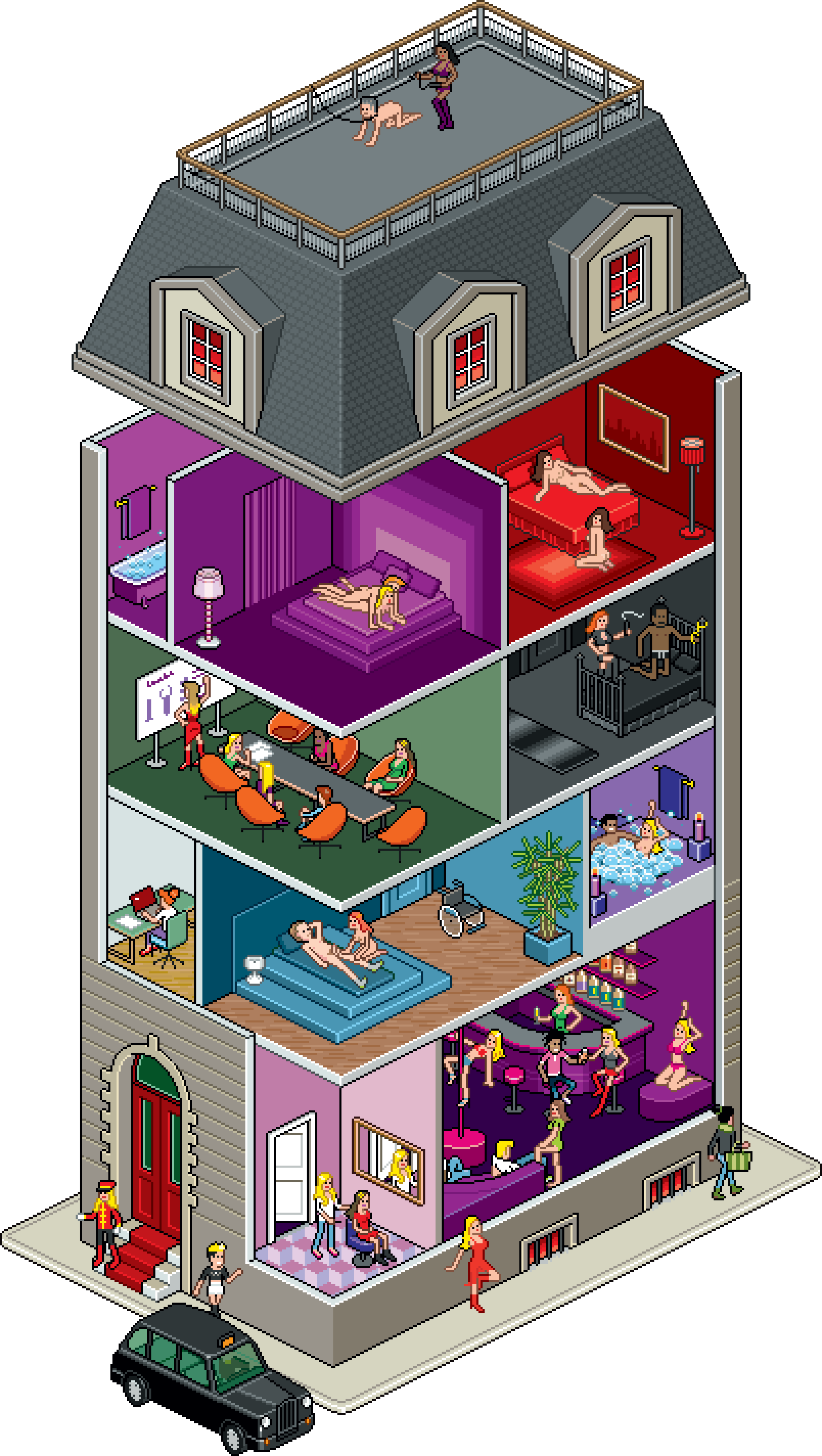

Von Brigitte Hürlimann (Text), QuickHoney (Illustrationen) und Anna Traussnig (Interaktion), 17.01.2020

Prolog: Vorurteile – und eine Vision

An der Hausmauer klebt das Bild einer Frau. Sie kehrt uns den Rücken zu, wir sehen ihr Gesicht nicht, wissen nicht, ob sie lacht oder weint. Sie trägt ein leichtes Sommerkleid, schulterlange Haare, sie ist in Schwarz-Weiss und überlebensgross dargestellt, mit einfachen Strichen gezeichnet – und zu drei Vierteln zerstört, weggekratzt, verschmiert und besudelt. Die Zigarette in der linken Hand hat die Attacken knapp überlebt, doch vom Handtäschchen in der rechten sind nur noch die Riemen übrig geblieben. Die Zeichnung zeigt eine Prostituierte.

Einst führte sie Kulturinteressierte ins damalige Hotel Rothaus an der Zürcher Langstrasse. Sie wies den Weg zur Installation der mexikanischen Künstlerin Teresa Margolles, in den ersten Stock, ins Eckzimmer Nr. 104 mit dem kleinen Raucherbalkon; dort, wo sich heute das Herz der Republik-Redaktion befindet. Im Sommer 2016, als es die Republik noch nicht gab und in Zürich gerade das Kunstfestival Manifesta stattfand, gedachte Margolles im Rothaus eines Mordopfers. Karla wurde 64 Jahre alt, hiess mit richtigem Namen Hilario Reyes Gallegos und arbeitete als transsexuelle Prostituierte in der nordmexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez.

Karla war wenige Monate vor der Manifesta mit einem Steinbrocken erschlagen worden. Sie hätte am Kulturevent teilnehmen sollen, das war der Plan, sie hätte sich im Rothaus mit Arbeitskolleginnen ausgetauscht, den Manifesta-Besuchern von ihren Erfahrungen und Ansichten berichtet. Doch sie hat es nie nach Zürich geschafft.

Was hätten ihr die hiesigen Sexarbeiterinnen erzählt? Die Huren, Dominas, Escort-Girls, Erotic-Künstlerinnen, Transvestiten, Berührerinnen, die fleurs de pavé? Vielleicht, dass Prostitution in der Schweiz seit 1942 ein legales Gewerbe ist. Dass bis heute die gesellschaftliche Anerkennung fehlt, dass es keine Gleichbehandlung gibt. Dass man in der Schweiz zwar nicht mit Steinen getötet wird, aber mit Blicken, Verachtung und Geringschätzung bestraft.

Zum Podcast «Aus der Redaktion»

«Sexarbeiterinnen sind Menschen wie du und ich. Und die Freier sind unsere Brüder, Onkel, Arbeitskollegen, Partner. Es stört mich, dass wir Sexarbeiterinnen, aber auch Freier, an den Rand der Gesellschaft drängen», sagt Brigitte Hürlimann. Im Podcast «Aus der Redaktion» unterhält sich Bettina Hamilton-Irvine mit der Republik-Autorin über ihre Vision für «das perfekte Bordell».

Cet article a été traduit par nos collègues de «Bon pour la tête». Vous trouverez «Le bordel parfait» sous cette lien.

Die Prostituierten werden bei uns an den Rand gedrängt. An den Rand der Gesellschaft und der Städte, auf Brachen und in Industriezonen, hinter Sichtschutzwände verbannt. Wir wollen sie nicht sehen, nichts von ihnen wissen, nicht mit ihnen ins Gespräch kommen. Wir stempeln sie entweder als Opfer oder als Störenfriede ab – sie sind alles, nur nicht gleichwertige Bewohnerinnen dieses Landes. Wir schnüren ihnen in einem Korsett aus Regeln und Auflagen die Luft ab, muten ihnen ein Wirrwarr an Widersprüchlichkeiten zu. Wir lassen sie in der Schmuddelecke stehen.

Das müsste nicht sein. Es ist höchste Zeit für eine Vision, einen neuen Ansatz, eine Horizonterweiterung. Wir holen die Sexarbeiterinnen zurück in die Gesellschaft, mitten in die Stadt. Wir arbeiten Tür an Tür mit ihnen, lernen sie kennen, wir lassen uns von ihnen inspirieren, trinken Kaffee mit ihnen, schicken unsere Kinder in die gleichen Tagesstätten und Schulen. Wir sind Nachbarinnen, und keine muss sich verstecken.

Dieser Wandel ist möglich. Voraussetzung dafür sind eine Portion Offenheit und die Bereitschaft, Vorurteile zur Seite zu schieben. Um aufzuzeigen, wie ein ganz anderer Umgang mit der Sexarbeit aussehen könnte, machen wir ein Gedankenexperiment: Wir kreieren das perfekte Bordell.

Dazu braucht es nicht mehr als sechs beherzte Schritte.

1. Das richtige Gebäude am richtigen Ort finden

Der naheliegendste Plan schien ursprünglich: Wir verwandeln für unser Experiment das Hotel Rothaus ins perfekte Bordell. Immerhin hat es eine einschlägige Milieuvergangenheit, liegt mitten in der Stadtzürcher Ausgehmeile und in Bahnhofsnähe, ist von Beizen, Kontaktbars und Stripteaseläden umgeben. Das mehr als hundertjährige Eckhaus mit seiner markant roten Klinkerfassade, an der die Überreste der Zeichnung einer Prostituierten kleben, wäre doch bestens geeignet dafür. Dachten wir.

Im dazugehörenden Häuschen im Innenhof hätte man sich Arbeits- und Wohnräume vorstellen können, die zu fairen Preisen an Sexarbeiterinnen vermietet worden wären. Das perfekte Bordell wäre mit gutem Beispiel vorangegangen und hätte das pure Gegenteil geschaffen zu den Wuchermieten, die von den Prostituierten im Langstrassengeviert verlangt werden – absolut horrende Preise für die miesesten Rattenlöcher.

Doch die Sexarbeiterinnen, mit denen wir sprachen, winkten ab. Das Hotel Rothaus, sagen sie, eigne sich nicht für ein perfektes Bordell.

Zwei von ihnen sind Lady Kate und Rosamaria, seit vielen Jahren in der Prostitution tätig, indoor und outdoor. Seit kurzer Zeit beraten sie im Auftrag der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) auch Arbeitskolleginnen: Sie sind als peers unterwegs, auf der Strasse und in Klubs.

Rosamaria, die auf klassische Sexarbeit spezialisiert ist, schlägt ein Bordell in den Bergen vor: «Die Schweizer Klienten mögen Berge und Holz. Das perfekte Bordell müsste also hoch oben liegen, im Chaletstil oder ein Bauernhaus sein. Das gibt es übrigens bereits, und das funktioniert ganz gut, ich kenne solche Betriebe. Natürlich sind sie abgelegen, aber die Frauen können dort übernachten, und es gibt nicht dauernd Razzien. Das macht die Arbeit stressfreier und erlaubt es den Sexarbeiterinnen, den Männern gegenüber selbstsicher aufzutreten. Überhaupt sind die Arbeitsbedingungen in den Berg-Bordellen meistens gut. Und eben: Wichtig ist, dass es den Kunden gefällt, dass sie ins Etablissement kommen. Sie sind froh um Diskretion. Auch das spricht eher für ein abgelegenes Bordell.»

Lady Kate arbeitet als Domina und nennt sich Erotic Artist, weil sie den Begriff Sexworker als zu eng empfindet. Er erinnere sie an Fabrikarbeit, und er umfasse nicht das ganze Spektrum des Gewerbes. «Mein perfektes Bordell stünde in Zürich, in der Nähe des ‹Dolder›», sagt sie. «Dort ist es schön grün, und die Innenstadt ist mit dem Tram rasch erreichbar. Ich stelle mir eine alte Zürichberg-Villa vor, am liebsten ein Eckhaus mit Garten. Manche meiner Kunden sind exhibitionistisch veranlagt, ich muss mit ihnen auch nach draussen gehen. Sie wollen gesehen werden, das ist Teil der Maskerade, des Spiels. Natürlich will ich die Bevölkerung nicht schockieren, aber etwas Offenheit uns gegenüber schadet nicht. Es ist doch nicht schlimm, wenn man einer schwarz gekleideten Domina in Overknees begegnet.»

Nicole, unsere dritte Gesprächspartnerin, blickt auf dreissig Jahre Erfahrung in der Prostitution zurück. Sie hat im klassischen Bereich begonnen, in Saunaklubs, in grösseren und kleineren Bordellen gearbeitet. In den letzten zehn Jahren ihrer Berufstätigkeit war sie Domina im eigenen Studio – untergebracht in einem Mehrfamilienhaus in der Zürcher Agglomeration, völlig unbemerkt von den Hausbewohnern.

In ihren besten Zeiten verdiente Nicole bis zu 40’000 Franken pro Monat. Doch am Schluss war es weniger als die Hälfte davon, darum hörte sie kürzlich auf. Sie hat genug Geld verdient und widmet sich jetzt anderem. Auch Nicole betont, wie sehr die Kundschaft Wert auf Diskretion lege – und wie wenig das Gewerbe störe, wenn es denn anständig und professionell betrieben werde. Die unauffällige Lage im Wohnblock war für sie und ihre Kundschaft ideal. Und eben: Der Kleinsalon hat die Nachbarschaft in keiner Art und Weise gestört – weil sie nichts davon gewusst haben.

Die Mehrheit der Freier, das sagen Rosamaria, Lady Kate und Nicole übereinstimmend, will nicht gesehen werden, wenn sie ins Bordell huschen. Darum hat für die beiden Sexarbeiterinnen ein Puff an der belebten Langstrasse nicht erste Priorität; dazu kommt, dass hier alle paar Meter eine Videokamera installiert ist und sich das Partyvolk Tag und Nacht austobt und kübelweise Alkohol in sich hineinschüttet. Und übrigens viel mehr Lärm, Dreck und Gewalt verursacht als die Prostitution. Das sagen Anwohner der Langstrasse schon lange, und das bestätigt auch die Stadtpolizei.

Also stellen wir uns eine Zürichberg-Villa vor. Oder ein ehemaliges Gewerbegebäude zwischen Zürcher Hauptbahnhof und Technopark in Zürich-West. Oder ein städtisches Amtshaus in der City mit Blick auf die Limmat.

2. Eine Vielfalt an erotischen Dienstleistungen anbieten

Klar ist: Das Gebäude muss mehrstöckig sein, denn im perfekten Bordell sollen die unterschiedlichsten Sexarbeiterinnen tätig sein können.

Zum Beispiel Frauen wie Rosamaria, die klassische Dienstleistungen anbieten – mit einem grossen therapeutischen Anteil: «Wir wollen die Kunden in ihrer Sexualität nicht traumatisieren», sagt sie. «Im Gegenteil, wir wollen ihnen helfen, wenn sie Probleme haben: mit einem kleinen Penis, mit Impotenz oder vorzeitiger Ejakulation. Wir begegnen der Sexualität unserer Kunden mit Respekt. Als Profis führen wir junge Männer behutsam in die Sexualität ein. Oder wir beenden unfreiwillige Enthaltsamkeit. Oder bieten Praktiken an, welche die Ehefrauen und Freundinnen ablehnen. Es kommen die unterschiedlichsten Freier zu uns.»

Auch Dominas haben im perfekten Bordell Platz – ein ideales Arbeitsfeld für ältere, erfahrene Frauen. Erstens können sie sich wirkungsvoll kleiden, und zweitens steht der Beischlaf nicht im Vordergrund, sondern das Rollenspiel. Neben den Dominas sollen Fetisch-Spezialistinnen, transsexuelle Prostituierte oder Berührerinnen tätig sein können: Letztere sind jene Sexarbeiterinnen, die sich auf Dienstleistungen für handicapierte Kunden spezialisiert haben. Sie stossen auf deutlich mehr Akzeptanz in der Gesellschaft als die anderen Berufskolleginnen. Wer bezahlten Sex für behinderte Menschen anbietet, ist willkommen, wer das Gleiche für Nichtbehinderte tut, kassiert ein Nasenrümpfen. Das Genfer Prostitutionsgesetz erwähnt unter Artikel 2 ausdrücklich, dass Berührerinnen nicht mitgemeint sind.

Die Unterscheidung sei absurd, sagt Rosamaria. Sie und ihre Berufskolleginnen würden doch Männer mit oder ohne Handicap bedienen.

Lady Kate betont, es sei wichtig, ein breites Spektrum an Sexarbeiterinnen im Bordell zuzulassen, damit sich die Frauen mit ihren Angeboten gegenseitig ergänzten und nicht konkurrenzierten: «Es müssen unbedingt auch reifere Frauen anwesend sein. Die Männer wollen nicht nur junge, das ist ein Klischee. Erfahrung und Ausstrahlung sind genauso wichtig und gefragt.»

Rosamaria ergänzt: «Eine Vielfalt ja, aber nicht alles in einem Haus. Das funktioniert nicht. Freier wollen beim Warten nicht auf Frauen treffen, die ihre Nachbarinnen oder Arbeitskolleginnen sein könnten», sagt sie. «Und die homosexuelle Prostitution findet in einem anderen Milieu statt. Das lässt sich nicht mischen. Schwule und heterosexuelle Freier bevorzugen getrennte Etablissements. Freierinnen gehen zudem nicht gerne ins Bordell, das zeigen die Erfahrungen.»

Das perfekte Bordell könnte deshalb zusätzlich noch einen Escort-Service anbieten. Die Zentrale wäre unter dem gleichen Dach, die Dienstleistungen würden aber ausser Haus vollbracht: von Frau zu Mann, Mann zu Frau, Frau zu Frau, Mann zu Mann, von Trans zu Frau oder Mann. Wir organisieren, falls erwünscht, Chauffeur- und Bodyguard-Dienste und sind auch sonst für jegliche Hilfestellung, Beratung und Weiterbildung zuständig – Details dazu unter Schritt 6. Doch zuerst müssen zwei ganz grundlegende Punkte geregelt werden.

3. Faire Arbeitsbedingungen schaffen – mit guten Chefs

Welches rechtliche Gewand ist ideal für das perfekte Bordell? Eine Genossenschaft, eine Aktiengesellschaft oder eine GmbH? Letzteres ist in der Realität die Regel, Ersteres visionär: Das perfekte Bordell wäre ein selbstverwaltetes, nicht gewinnorientiertes Genossenschaftspuff, damit die Sexarbeiterinnen alles, aber wirklich alles selber bestimmen können. Von den Bettlaken über die Tapeten und Kondome bis zur internen Organisation. Und vor allem bleiben die Einnahmen bei ihnen. Es gibt keine Profiteure, die im Hintergrund absahnen und die harte Arbeit den Prostituierten überlassen. Klar, auch eine Genossenschaft wird auf Fachleute ausserhalb der Sexarbeit angewiesen sein, wie halt jedes Unternehmen: auf Treuhänder, Buchhalterinnen, Anwältinnen.

Möglichst viele dieser Arbeitsplätze sollen mit Frauen belegt werden, die keine Lust mehr auf Sexarbeit haben und eine berufliche Veränderung suchen. Sie finden eine Beschäftigung an der Bar, in der Wäscherei, am Empfang, in der Reinigung, der Administration oder bei der Betreuung der Website.

Idealerweise würden ältere, erfahrene Sexarbeiterinnen als Genossenschafterinnen das Bordell übernehmen. Das Unternehmen böte die unterschiedlichsten Partizipationsmöglichkeiten an: Integriert wird ein Betrieb mit Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen. Für die selbstständig erwerbstätigen Sexarbeiterinnen gibt es einen Hotelservice: Sie lernen die Freier in der Kontaktbar im Erdgeschoss kennen und buchen dann stunden- oder halbstundenweise ein Zimmer. Wer sich fester installieren will, mietet wochen- oder monatsweise ein Zimmer. Oder auf unbestimmte Zeit.

Was die Sexarbeiterin als Arbeitnehmerin betrifft, so herrscht in der Rechtslehre und innerhalb der Behörden keine Einigung darüber, ob das überhaupt zulässig ist. Mehrere Kantone arbeiten jedoch seit längerem mit Musterarbeitsverträgen, und das Bundesgericht taxiert die Arbeit in einem Bordell generell als eine unselbstständige Erwerbstätigkeit – was in dieser Pauschalität wiederum zu Kritik führt, berechtigterweise.

Thomas Geiser, emeritierter Arbeitsrechtsprofessor an der Universität St. Gallen, hat für das schweizerische Sexwork-Netzwerk Prokore die Zulässigkeit von Arbeitsverträgen im Bordell analysiert. Er beantwortet die Frage, ob eine Sexarbeiterin im Angestelltenverhältnis legal sei, mit einem klaren Ja. Die Verträge könnten so ausgestaltet werden, sagt Geiser, dass sie weder Persönlichkeitsrechte noch das Strafrecht verletzten.

Das Weisungsrecht des Arbeitgebers wird im Bordell stark eingeschränkt, wie das in gewissen anderen Berufen auch der Fall ist, etwa bei Pfarrern oder Mitarbeitern von Rettungsorganisationen. Die Sexarbeiterin muss selber bestimmen können, welche Dienstleistungen sie für welche Kunden anbietet. Da sich die Angestellten per Arbeitsvertrag grundsätzlich für die Arbeit im Bordell bereit erklärt hätten, so Geiser, sei auch das Einhalten einer Kündigungsfrist kein Problem. Wie in jeder Branche gibt es zudem die Möglichkeit einer Freistellung oder aber die Zuweisung anderer Arbeitstätigkeiten.

Doch Arbeitsverträge im Bordell sind bis heute eine Rarität geblieben. Die meisten Betreiberinnen greifen auf folgende Modelle zurück:

Sie vermieten Zimmer.

Die Frauen bezahlen eine Eintrittsgebühr in den Klub, wie die Kunden auch. Dafür dürfen sie die Infrastruktur benützen, sexuelle Dienstleistungen anbieten und sämtliche Einnahmen behalten.

Die Betreiber vereinbaren eine prozentuale Beteiligung an den Einnahmen der Sexarbeiterinnen. Verbreitet ist die Regel, dass die Frauen 60 Prozent behalten und 40 Prozent abgeben. Diese Aufteilung ist vom Bundesgericht als zulässig taxiert worden, allerdings in einem älteren Entscheid.

«Wenn ich Chefin wäre, würde ich den Frauen 70 Prozent der Einnahmen überlassen», sagt Lady Kate. «Das wäre fair, denn sie übernehmen die harte Arbeit. Und es hätte den Vorteil, dass alle Frauen zu mir ins Bordell kämen – weil sie hier mehr verdienen. Davon würde mein Betrieb profitieren.»

Lady Kate und Rosamaria befürworten eine ordnende Hand im Bordell und sind eher skeptisch, was die Selbstverwaltung betrifft. Sie verlangen aber von den Chefs, dass diese den Sexarbeiterinnen vertrauen, Spielraum und Sicherheit gewähren, die Frauen nicht in strikte Abläufe und enge Zeitvorgaben einbinden. «Ein Chef», sagt Lady Kate, «sollte auf die Kreativität und Loyalität der Sexarbeiterin zählen. Er muss auf sie hören, ihr eine Stimme geben. Und was ganz wichtig ist: Im Konfliktfall soll er sich auf die Seite der Sexarbeiterin stellen, auch wenn ein Kunde reklamiert. Er darf nicht nur den Gewinn im Auge haben, sondern muss in erster Linie an das Wohlergehen der Frau denken, die bei ihm arbeitet.»

4. Die Stadt beleben

Das perfekte Bordell steht mitten in der Stadt, auch in der Wohnzone, denn die Sexarbeiterinnen sollen ja zurück in die Gesellschaft geholt und als Gewerbetreibende akzeptiert werden. Ihre Kunden sind nämlich keine Monster oder abartige Männer mit schlechten Manieren, sondern unsere Arbeitskollegen, Brüder, Partner, Onkel oder Neffen. Es fällt auf, wie respektvoll die Sexarbeiterinnen von ihrer Kundschaft erzählen.

Wir akzeptieren in dieser Vision, dass es eine Nachfrage und ein Angebot nach bezahltem Sex gibt. Und wir haben ein Interesse daran, dass das Gewerbe nicht in die Illegalität abgleitet, nicht von kriminellen Banden kontrolliert wird – das hätte verheerende Folgen: für die Gesundheit, die Unversehrtheit und die Sicherheit aller Beteiligten.

Rund um das perfekte Bordell sollen die Sexarbeiterinnen auch auf der Strasse oder in Kontaktbars Kundschaft anwerben können. Denn je mehr Prostituierte auf den Trottoirs auf und ab gehen, desto sicherer wird die Gegend – vor allem für andere Frauen. Es ist angenehm, auf einer von Frauen gesäumten Strasse nachts unterwegs zu sein. Die fleurs de pavé lenken die männliche Aufmerksamkeit auf sich, und die nicht anschaffende Passantin geht unbehelligt ihres Weges.

Ein älterer Geschäftsmann aus dem Zürcher Kreis 4, der lieber anonym bleiben möchte, erzählt von seinen Erfahrungen mit den Sexarbeiterinnen: «Auf dem morgendlichen Weg von der Bushaltestelle zum Büro wurde ich anfänglich bestimmt zehnmal angesprochen. Das hat mich zuerst gestört, wobei ich sagen muss, dass die Frauen immer höflich und zurückhaltend blieben, nie insistierten. Nach ein paar Wochen kannten sie mich und wussten, dass sie mit mir nicht ins Geschäft kommen würden. Seither grüssen wir uns gegenseitig und lächeln uns zu. Das ist angenehm, denn in der Schweiz wird man auf der Strasse nicht oft angelächelt. Ich habe den Eindruck, dass es den Frauen an meiner Strasse gut geht, dass sie selbstständig arbeiten. Sie trinken mit Arbeitskolleginnen oder Kunden Kaffee auf den Trottoirs, unterhalten sich freundschaftlich, es sind junge und ältere Frauen. Mir tut es bloss leid, wenn ich sehe, dass sie mit ungepflegten Männern in die Häuser verschwinden müssen. Wenn sich die Männer wenigstens waschen würden, bevor sie zur Sexarbeiterin gehen. Das wäre meine Vision.»

Christina Schiller, Stadtzürcher Gemeinderätin der Alternativen Liste, will die Sexarbeiterinnen am Stadtleben teilnehmen lassen, sie ins soziale Gefüge integrieren. «Ein Bordell mit Strassenstrich im Niederdorf wäre ideal, das würde die Gegend beleben», sagt sie. «In anderen Städten sind die Rotlichtzonen beliebte und bekannte Touristenattraktionen. Wir brauchen im Umgang mit der Sexarbeit ein neues Modell, einen Befreiungsschlag. Ich habe im Parlament vergeblich die Aufhebung der Prostitutionsgewerbeverordnung verlangt. Der Erlass bevormundet die Sexarbeiterinnen und bringt ihnen nichts, bloss noch mehr Auflagen. Ich bin auch dagegen, dass sie registriert werden. Das ist diskriminierend und stigmatisierend.»

Nach der geltenden Rechtslage ist ein Bordellbetrieb weder an der Langstrasse noch am Zürichberg möglich. In Zonen mit einem Wohnanteil von über 50 Prozent werden keine Puffs zugelassen. Und der Strassenstrich ist in der Stadt Zürich seit sechs Jahren nur noch an drei Orten erlaubt: auf dem Strichplatz in Altstetten (auf einer Brache zwischen Autobahn und Gleisen), an einigen Strassenabschnitten in der Altstadt (aber nur während vier Stunden) und auf der Allmend Brunau – wohin sich allerdings kaum jemand verirrt, weder Frauen noch Kunden.

Unter der Woche stünden jeweils zwei ältere Schweizerinnen auf der Allmend, sagt die Stadtpolizei Zürich, und manchmal noch zwei weitere Sexarbeiterinnen: die eine mit einem Wohnmobil, die andere mit einem umgebauten Pferdeanhänger. Beide Frauen machen per Internet mit den Freiern die Termine aus. Der Standort sei nicht ungefährlich; überhaupt sei es nicht ideal, wenn die Frauen zu den Kunden ins Auto steigen und wegfahren müssten. Was die Sicherheit der Sexarbeiterinnen betrifft, sei die Strassenecke in der Altstadt deutlich besser: Rund fünfzehn Frauen stehen dort pro Nacht auf der Strasse und gehen mit ihren Kunden in die unmittelbar angrenzenden Liegenschaften, in denen ein grösserer und ein paar mittelgrosse Betriebe untergebracht sind.

Ab diesem Januar gilt in der Stadt Zürich ein weniger rigides Regime, was die Kleinstsalons betrifft – wenn also höchstens zwei Frauen in höchstens zwei Räumen tätig sind, so die Definition in der Prostitutionsgewerbeverordnung. Solche Kleinstsalons sind nach einer Änderung der lokalen Bau- und Zonenordnung neu auch in Wohnzonen zugelassen.

Weiterhin umstritten bleibt – zumindest ausserhalb der Stadt Zürich –, ob die Sexarbeiterinnen nebenbei auch in ihren Wohnungen arbeiten dürfen. In der Wohnung zu arbeiten, ist für die meisten etwas ganz Selbstverständliches; die Journalistin tut es, die Lehrerin, die Architektin und die Buchhalterin. Für sie alle gilt, dass das Arbeiten daheim erlaubt ist, wenn das Wohnen der Hauptzweck bleibt und die Arbeit nicht stört. Für Prostituierte dagegen werden einmal mehr andere Massstäbe angewandt.

Das Zauberwort, welches das Sonderverbot möglich macht, lautet: ideelle Immissionen. Die Behörden und Gerichte gehen immer noch davon aus, dass es eine übermässige psychische Beeinträchtigung für Anwohnerinnen und Hausmitbewohner darstellt, wenn zwei Personen Sex miteinander haben und die eine Person dafür bezahlt. Warum das mehr stören soll, als wenn zum Beispiel ein Ehepaar miteinander schläft – das wissen die Götter. Ausserdem gibt es in der Ehe durchaus Konstellationen, in denen die eine zahlt und sich der andere dafür erkenntlich zeigt. Auch mit Sex.

5. Mit den Behörden kooperieren

Die Betreiberinnen unseres perfekten Bordells arbeiten mit den Behörden und der Polizei zusammen, denn sie haben nichts zu verbergen und befürchten keine Schikanen – so die visionäre Vorstellung. Eine gute Kooperation mit den Strafverfolgern ist wichtig, denn jedes seriöse Gewerbe hat ein Interesse daran, von krimineller Unterminierung verschont zu bleiben. Die Polizei soll ihre Kräfte darauf konzentrieren, den Zuhältern, Menschenhändlern und Mietwucherern das Handwerk zu legen. Sie soll darauf vertrauen, dass es im Bordell mit rechten Dingen zu- und hergeht und dass die Gesetze eingehalten werden.

Der Betrieb darf nicht mit regelmässigen Razzien gestört werden, das vergrault die Kundschaft. Wenn schon Kontrollen, dann wären jene vom Arbeitsinspektor wünschenswert, der gerne nachschauen darf, ob den Sexarbeiterinnen gute Arbeitsbedingungen geboten werden.

Weil die Strassenprostitution im Rahmen unserer Vision wieder auf dem gesamten Stadtgebiet zugelassen ist, wird es nicht mehr nötig sein, zivile Fahnder auf die Strassen zu schicken, die Sexarbeiterinnen und Freier büssen, wenn sich diese zur falschen Zeit am falschen Ort aufhalten. Heute drohen ihnen Bussen und Verfahrensgebühren von mehreren hundert Franken sowie Wegweisungen.

Prostituierte aus der EU, die mehrfach gegen die lokalen Regeln verstossen, können gar mit einem Einreiseverbot belegt werden. Die Zürcher Rechtsanwältin Antonia Kerland kritisiert in einem Gutachten diese Praxis: Ein Einreiseverbot für EU-Bürgerinnen setze eine schwere Störung der öffentlichen Ordnung voraus, «welche das Grundinteresse der Gesellschaft tangiert». Das sei auch bei einer wiederholten Missachtung der örtlichen Strichzonenordnung nicht gegeben.

Im perfekten Bordell beschäftigen wir auch Arbeitnehmerinnen und stellen Arbeitsverträge aus. Wir müssen uns also um die Sozialversicherungen kümmern, Arbeitnehmerinnenbeiträge einziehen und den Arbeitgeberbeitrag leisten. Die Sexarbeiterinnen erhalten Lohnausweise und wissen, dass sie gegen Krankheit, Unfall und Arbeitslosigkeit versichert sind. Sie erhalten Mutterschaftsurlaub, bezahlte Ferien und nach der Pensionierung ihre AHV. Ganz normale Arbeitsverhältnisse halt.

In der Realität aber profitiert kaum eine Sexarbeiterin von den Vorzügen der Sozialversicherungen, vor allem die Ausländerinnen nicht. Sie werden über ihre Rechte nicht informiert und müssen zuweilen akzeptieren, dass ihnen die Bordellbetreiber Pauschalbeträge von bis zu 50 Franken pro Tag abziehen: für Quellensteuer, Sozialversicherungen und zusätzliche, dubiose Abgaben; etwa Familienzulagen oder Verwaltungskosten – lauter Posten, die es in anderen Branchen nicht gibt.

Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich unternahm einen Versuch mit Pauschalabgaben in den Bordellen – und musste jüngst feststellen, dass es nicht funktioniert. Die Bereitschaft und das Interesse, mit der Ausgleichskasse zusammenzuarbeiten, sei nicht gegeben, sagt SVA-Sprecherin Daniela Aloisi. Es fehle an verlässlichen Informationen, und es sei schwierig, die Arbeitgeber zu erfassen. Man habe sich deshalb entschlossen, «die Frage des AHV-Beitragsstatus für die verschiedenen Betriebsmodelle auf dem Rechtsweg zu klären und so Leitentscheide zu erwirken». Es dürfte allerdings länger dauern, bis solche Gerichtsentscheide vorliegen. «Wir sind aber überzeugt, dass der eingeschlagene Weg zielführend ist, um den Versicherungsschutz der Frauen zu verbessern und sicherzustellen, dass die Betriebe die AHV-Beiträge leisten», sagt Aloisi.

Im perfekten Bordell ist eine offene, ehrliche und transparente Kooperation mit den Behörden wichtig. Im Gegenzug wird allerdings eine diskriminierungs-, widerspruchs- und schikanefreie Behandlung erwartet: ein wahrlich visionäres Anliegen.

Schluss mit den Zeiten, in denen einer unabhängigen, selbstständigen, erfolgreichen Geschäftsfrau wie Nicole die erleichterte Einbürgerung verweigert wird – weil sie als Prostituierte arbeitet. Nach Ansicht der Einbürgerungsbehörde soll sie nur wegen ihrer verpönten beruflichen Tätigkeit nicht in der Lage sein, eine rechtmässige Ehe zu führen. Nicole hat den Entscheid nicht akzeptiert, einen Anwalt und den «Blick» eingeschaltet – und siehe da: Im zweiten Anlauf ging es plötzlich doch noch.

«Ich habe mich stets an alle Regeln gehalten, habe immer Steuern bezahlt, bin dem Staat nie zur Last gefallen», sagt Nicole. «Und trotzdem hat man mich nicht akzeptiert. Ich habe bis heute Mühe, eine Hypothek oder einen Bankkredit zu bekommen, obwohl ich vermögend bin. Sobald wir unseren Beruf angeben, fangen die Probleme an.»

6. Für Aus- und Weiterbildung sorgen

«Etwas ganz Wesentliches darf im Zusammenhang mit dem perfekten Bordell nicht vergessen gehen», sagt Rosamaria: «Die Aus- und Weiterbildung.» Vor allem jüngere Sexarbeiterinnen müssten ins Gewerbe eingeführt werden. Lady Kate schlägt einen Grundkurs für alle vor, auf den Spezialisierungen folgen würden: für Dominas, Berührerinnen, Erotic Artists, für therapeutische Sexarbeiterinnen und vieles mehr. Thema des Grundkurses wären nicht nur das praktische Handling und der Umgang mit Kondomen, sondern auch Psychologie, Gesundheit, Rechtskunde, Geschäftsführung und Selbstverteidigung.

In unserem Muster-Bordell gibt es Räume für die Aus- und Weiterbildung, aber auch Räume für Teamsitzungen, Supervision und für die Beratung. Spezialistinnen aus Fachorganisationen, Anwältinnen und Ärztinnen gehen ein und aus. Aber die wichtigsten Expertinnen sind die älteren Berufskolleginnen. Und warum eigentlich nicht Kurse von erfahrenen Sexarbeiterinnen für alle Frauen anbieten? Gesprächsrunden von Frau zu Frau? Einen Erfahrungsaustausch?

Nicole legt ihren Berufskolleginnen nahe, keine Drogen zu konsumieren (und den Freiern auch keine abzugeben, obwohl das lukrativ sein kann, weil der benebelte Kunde vergisst, auf die Uhr zu schauen), möglichst wenig Alkohol zu trinken und Geld auf die Seite zu legen: «Wir müssen auch die Sexarbeiterinnen in die Pflicht nehmen», sagt Nicole. Sie verlangt von den Berufskolleginnen Verbindlichkeit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.

Und damit eines glasklar ist: Im perfekten Bordell gibt es keinen ungeschützten Sex. Und auch kein Lohndumping. Es ist ein faires Puff, das faire Kunden anzieht. Wer sich respektlos oder gewalttätig benimmt, der hat hier nichts verloren.

Epilog

So weit also die Vision für das perfekte Bordell. Sind das lauter Hirngespinste, naive Träumereien, Luftschlösser, absurde Ideen gar? Wir haben bei Raphael Golta, dem Vorsteher des Stadtzürcher Sozialdepartements, nachgefragt.

«Visionen für die Prostitution, das ist ein schwieriges Thema», sagt er. «Denn solange es für die Sexarbeiterinnen keine echte wirtschaftliche Alternative gibt, kann man nicht von einer kompletten Freiwilligkeit sprechen. Das ist ein grundsätzliches Problem, das die Stadt Zürich alleine nicht lösen kann. Es ist uns aber wichtig, dass es auch im Sexgewerbe sichere Arbeitsplätze gibt. Das funktioniert auf dem Strichplatz gut, dort gab es bisher noch keinen einzigen schweren Gewaltvorfall, ganz anders als damals auf dem Sihlquai-Strich. Was die Indoor-Arbeitsplätze betrifft: Ich hätte gerne die Idee eines städtischen Bordells geprüft, aber der Gemeinderat hat das entsprechende Postulat 2016 abgelehnt. Doch selbst wenn es vorerst kein städtisches Bordell geben wird, müssen wir uns mit der Frage nach den Bedingungen, unter denen die Sexarbeiterinnen leben und arbeiten, weiter beschäftigen. Bei allen Schutzbemühungen dürfen wir das Gewerbe aber auch nicht überregulieren, sonst besteht die Gefahr einer Abwanderung in die Illegalität. So wäre ein Gesamtarbeitsvertrag allenfalls nützlich – aber was machen wir mit jenen, die sich nicht dran halten?»

Und was sagt Karin Rykart, Vorsteherin des Stadtzürcher Sicherheitsdepartements? Auch sie zerzaust die Vision zwar nicht in Bausch und Bogen, bleibt aber lieber auf dem Boden der Realität.

«Die Prostitution ist ein Gewerbe, aber es ist ein stigmatisiertes Gewerbe», sagt sie. «Es wird für die wenigsten Frauen der erste Berufswunsch gewesen sein. Dennoch bin ich gegen eine Freierbestrafung, also gegen das sogenannte Schwedenmodell. Weil die Sexarbeiterinnen damit noch weniger geschützt wären, ist das der falsche Ansatz. Seit der Schliessung des Sihlquai-Strichs hat sich die Situation rund um die Prostitution beruhigt. Wir haben einen gangbaren Weg gefunden. Was mich schockiert, sind die Zimmer, in denen manche Sexarbeiterinnen leben und arbeiten müssen. Das sind Löcher, die für völlig überrissene Preise vermietet werden. Aber aufgrund diffuser Ängste will man in den Quartieren das Sexgewerbe lieber nicht sehen. Und ja, im Alltag trifft kaum jemand auf eine Sexarbeiterin. Alle sprechen über sie, aber man kennt sie nicht.»

Visionen für einen neuen Umgang mit der Sexarbeit auszuhecken, steht bei den Politikern eindeutig nicht zuoberst auf der Agenda. Ganz anders sieht es bei den Prostituierten aus: Ihre Augen beginnen zu leuchten, und sie sprudeln vor Ideen, wenn sie ideale Arbeitsbedingungen skizzieren dürfen. Sie werden selten danach gefragt.

Und dass dies auch noch erwähnt sei: Für viele Sexarbeiterinnen stehen nicht Zwang und Gewalt im Vordergrund. Sondern die Ausgrenzung. Die Stigmatisierung. Der fehlende Respekt.

Dort anzusetzen, das wäre ein guter Anfang.

Zur Veranstaltung «Unser Job – Sexarbeit»

Das Thema Prostitution wird kontrovers debattiert. Die einen verdammen die Sexarbeit, die anderen sehen darin einen ganz normalen Beruf. Viel zu selten wird mit statt über Sexarbeiterinnen geredet. Am 17. Februar 2020 moderiert Brigitte Hürlimann eine Diskussion im Zürcher «Kosmos», an der Sexarbeiterinnen aus ihrem Berufsalltag erzählen. Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.